熊本の木の家

熊本の木の家

住宅医によるストック

活用型社会への取組み

子どもの頃、夏休みを過ごした亡きお父様の生まれ故郷の家。

時が過ぎ、空き家となったその家は放置され、荒れ果てていきました。

お母様のために、お子様たちのために、家族の思い出を残したいという

お施主様の願いを住宅医が実現し、ご家族の思い出と未来をつなぐ

“居場所”が完成しました。

「叶えたかったのは家を新しくすることではなくて、楽しかったあの頃の

家族の時間を蘇らせることでした。(お施主様談)」

-

ストック活用型社会の実現

古い建物の性能を向上させ、快適に住めるようにするだけでなく、

その建物に暮らす人とその地域に暮らす人との関係を構築することが、

建物の再生だけではなく地域の再生にもつながると考えます。

建物を“治す力”を持った住宅医が、ご家族や建物の歴史に思いを馳せて、改修を行いました。「ストック(住宅)」とは

日本に存在するすべての住宅の数のこと。

その数は年々増加しており、空き家もまたその数を増やし、総住宅数の13.5%が空き家という数字が出ています。

様々な事情によって管理出来ない空き家は、放火・不法侵入・不法投棄・倒壊など近隣へ与える影響は大きく、危険な空き家への対策が早急に必要であると同時に、そのような空き家を作らない対策も求められています。 -

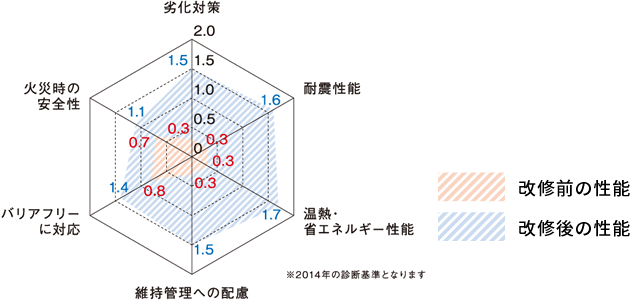

建物の性能向上

石の上に柱が乗せてあるだけの「玉石基礎」から、

底板一面を鉄筋コンクリートで支える「ベタ基礎」を採用して耐震性の向上を図りました。

また、屋根だけではなく、天井や床にも断熱材を入れて断熱性も向上。

熊本独特の、夏の暑さと冬の寒さに対応したお住まいとなりました。

-

思い出と歴史を受け継ぐ

思い出と歴史を受け継ぐ障子やガラス戸は、既存のものを利用しました。

その他、書院にあった違い棚をトイレ内のカウンターに再利用、

床板に使用されていた欅板をダイニングテーブルへと加工するなど、

建物とご家族の歴史と大切な思い出を保存することができました。